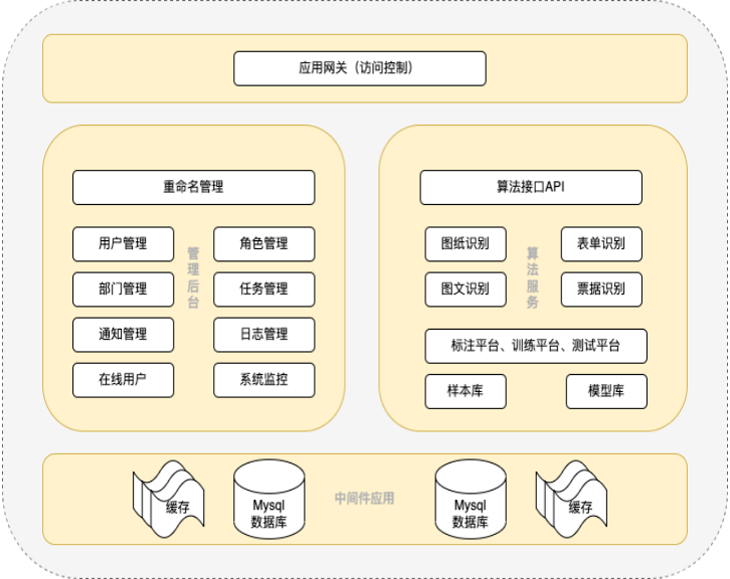

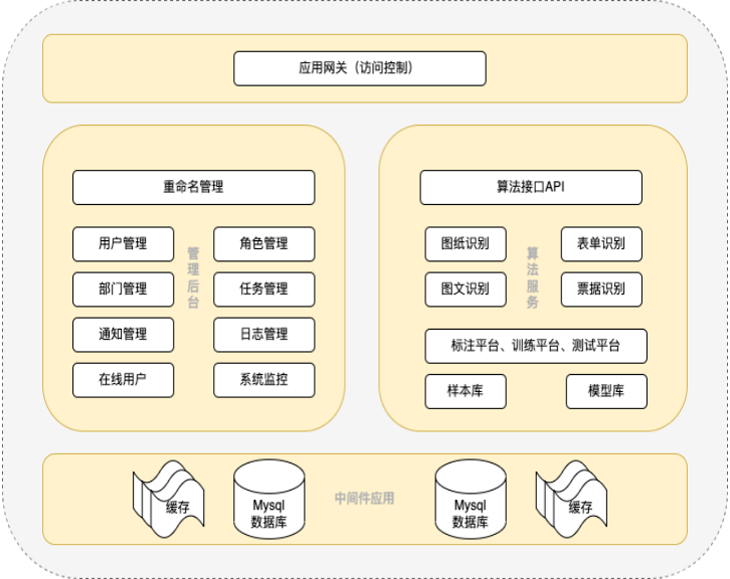

系统架构及处理流程

由[管理平台]及[算法服务]两部份组成,并应用了版面布局分析、文字方向识别、文字检测、文字识别、表格识别等多个算法模型

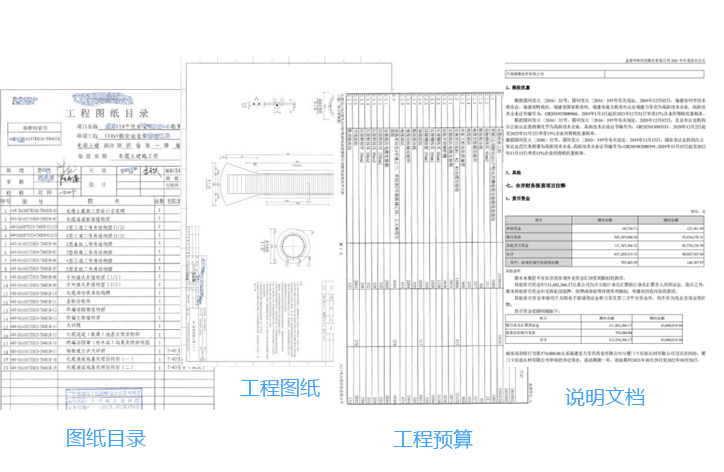

前端自动文本分类

前端分类器将图纸、文本、表格进行快速分类提升识别效率,区分需要识别文本类型。

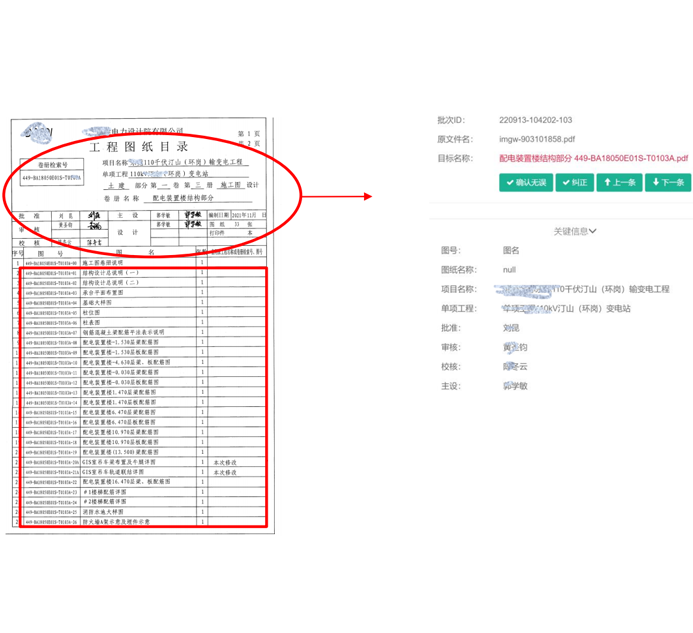

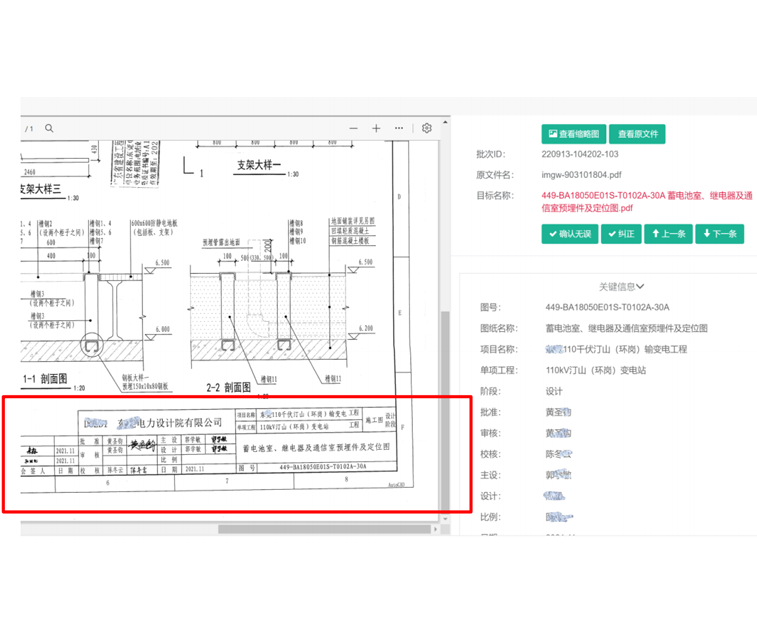

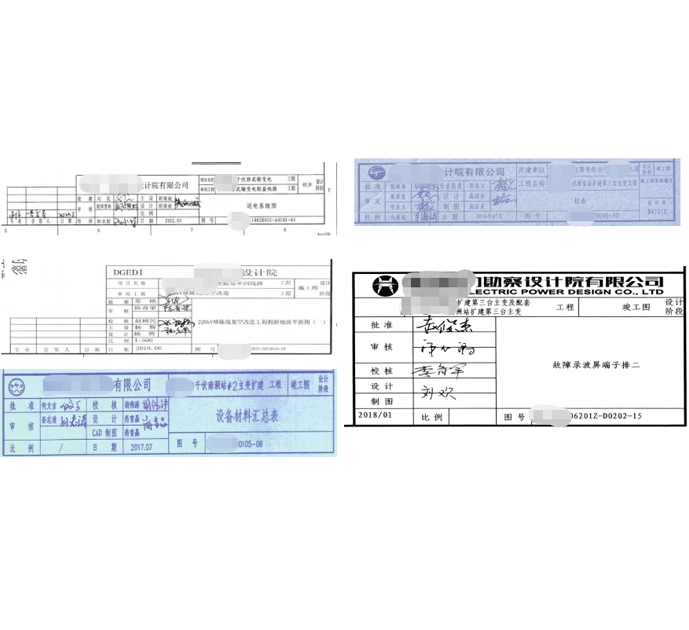

目标图框检测定位

通过AI模拟训练,快速定位不同的目标图框,改变传统模板识别方式,减少人工干预。

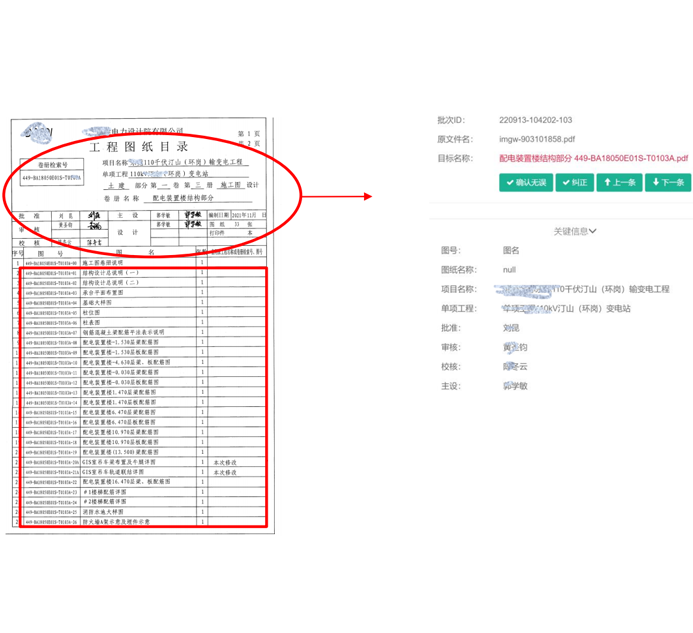

图纸目录关键内容识别、提取

1、识别关键信息,自动将归档目录按规则重命名;2、进行全套归档图纸的完整性检查,查漏补缺;3、通过RPA或接口,著录到图纸档案系统中。

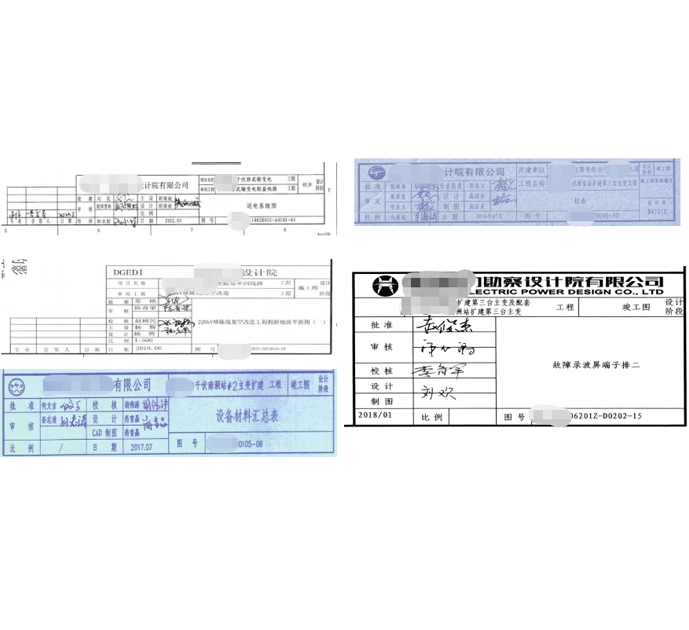

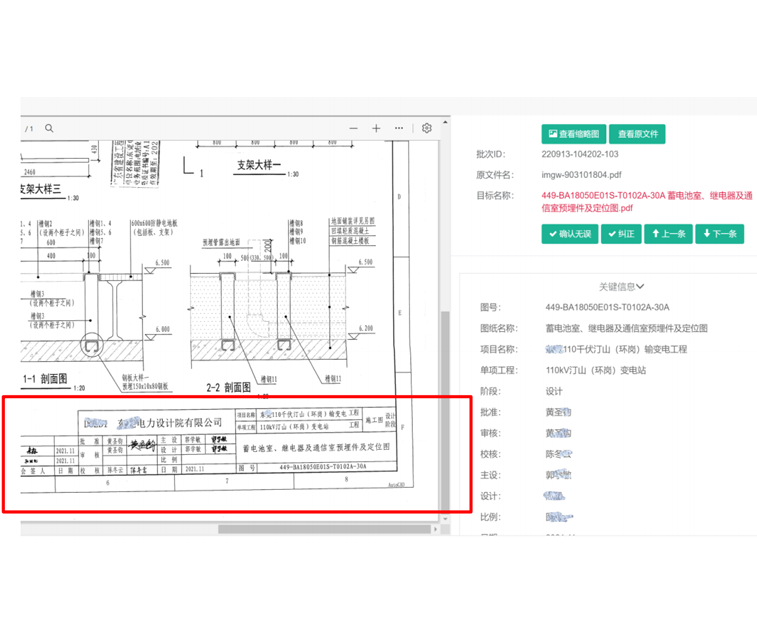

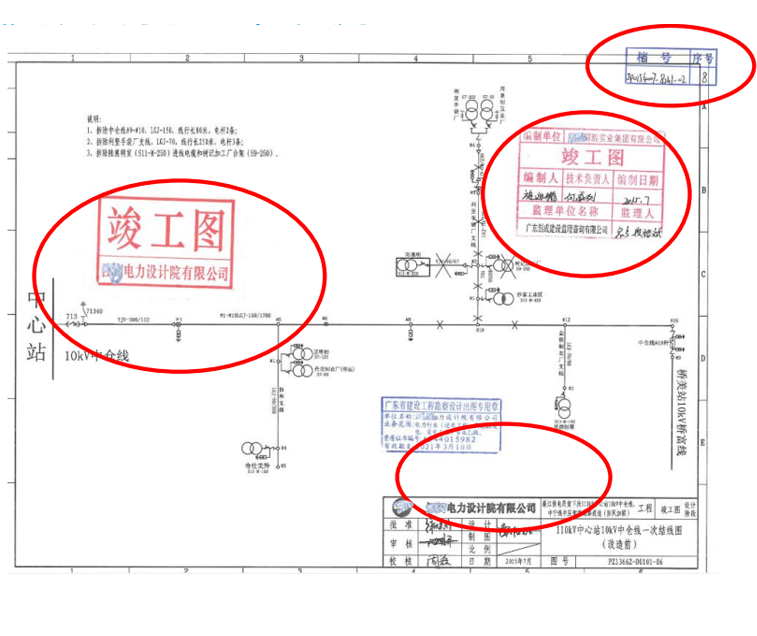

图纸图框关键内容提取、识别

通过大量学习,自动提取关键信息,录入ECM或图纸管理系统,可检索PDF格式转换,只需完成图纸扫描及校核工作。

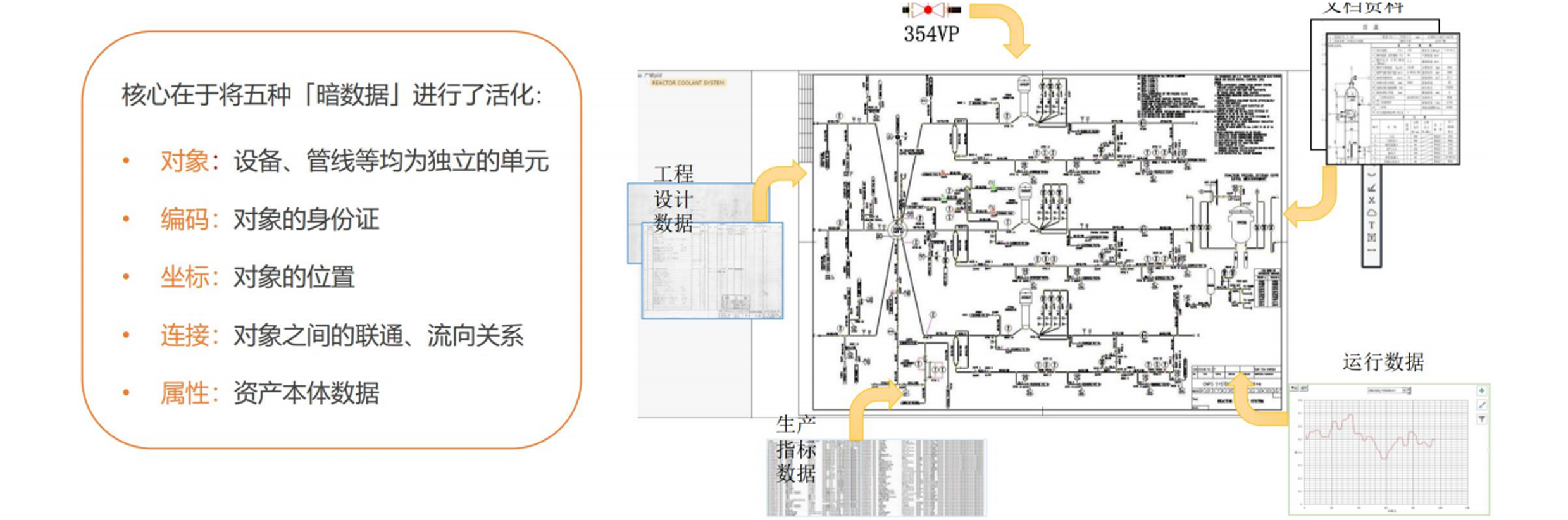

图纸关联性分析

实际生产过程中,通过批量识别不同的图纸目录、图纸,自动寻找各类目录、图纸间的关联性,如是否属于同一工程、同一项目,进行自动归档分类。

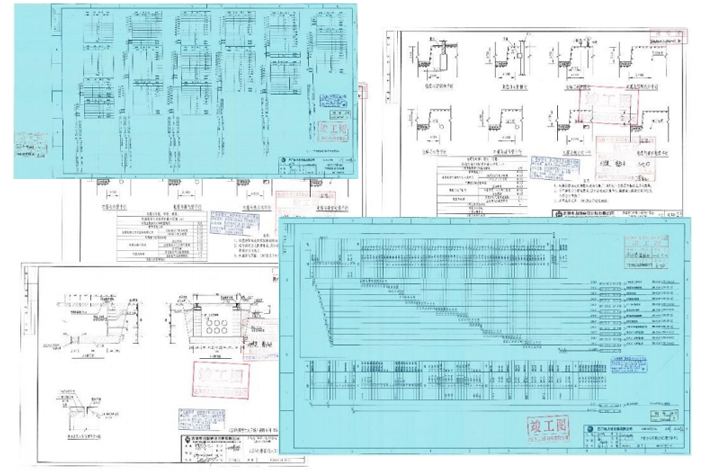

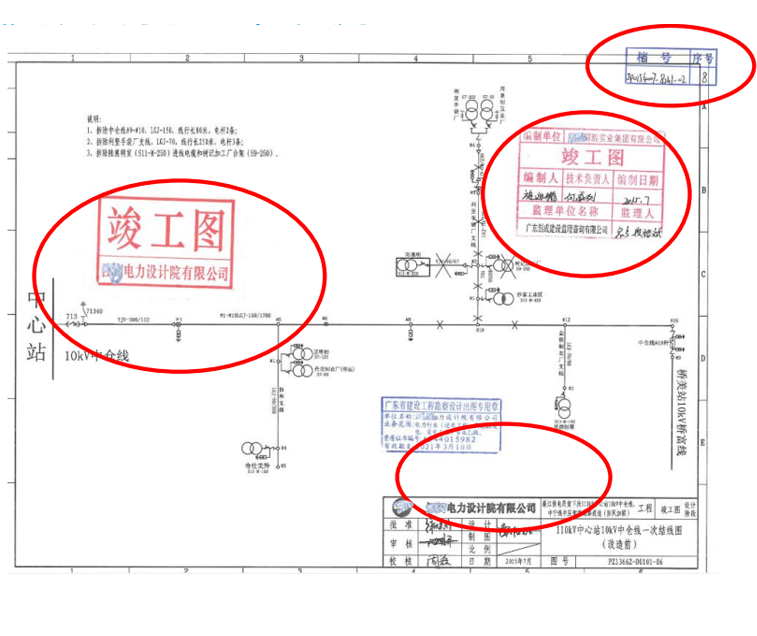

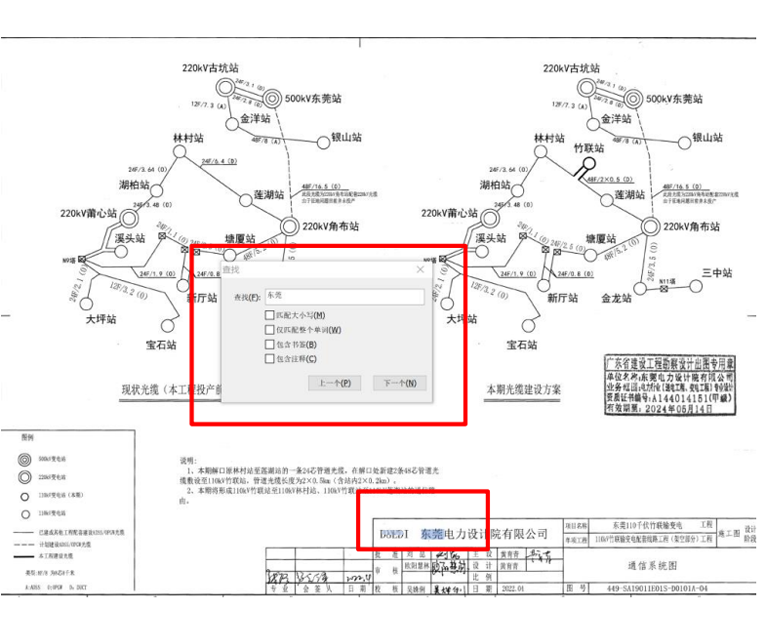

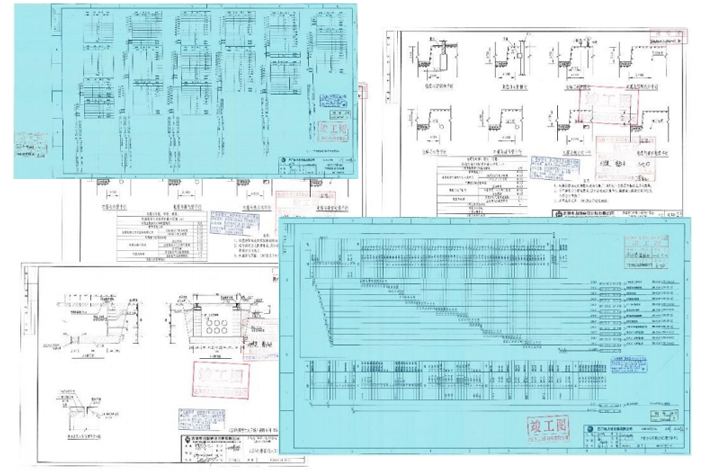

图纸关键要素完整性检测

图纸要素完整性检测包括:1、是否有竣工章、出图章、档号章;2、图纸是否原件或复印件;3、图章中相关关键信息等。

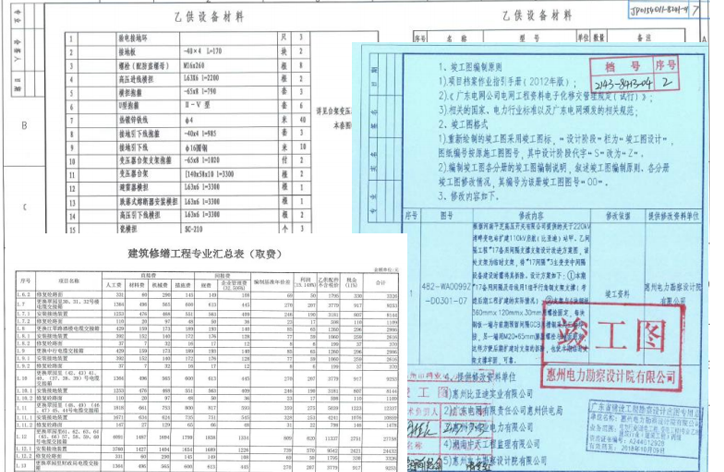

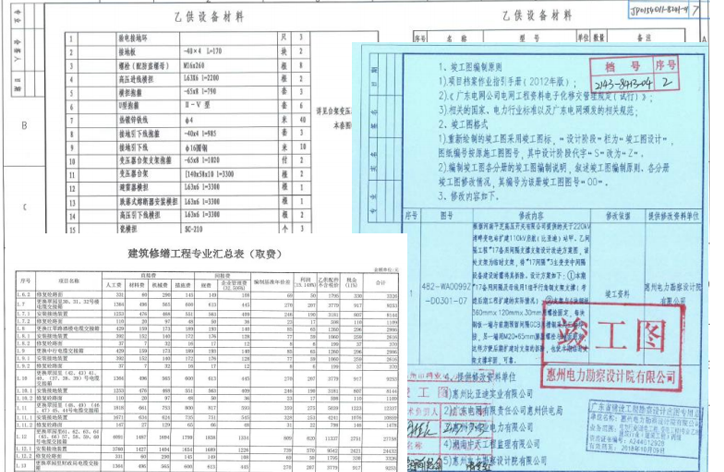

图纸关键数据识别、统计

各类图纸内容中设备材料清单、设计概要说明、工程预算等关键信息的识别、统计、校核。

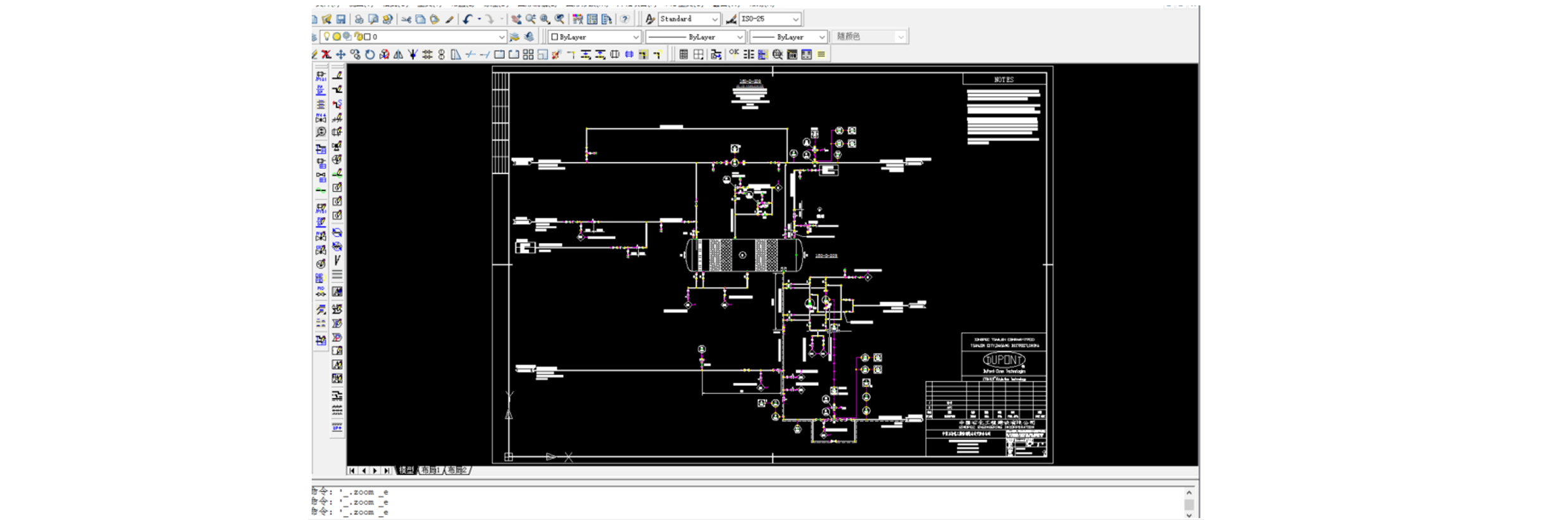

可检索PDF格式转换

在图纸自动处理工程中,可选择将其直接转换为可检索的PDF格式,无需额外进行格式转换操作,数据化后的图纸文件导入到档案管理系统后,可直接进行关键字查询、检索。

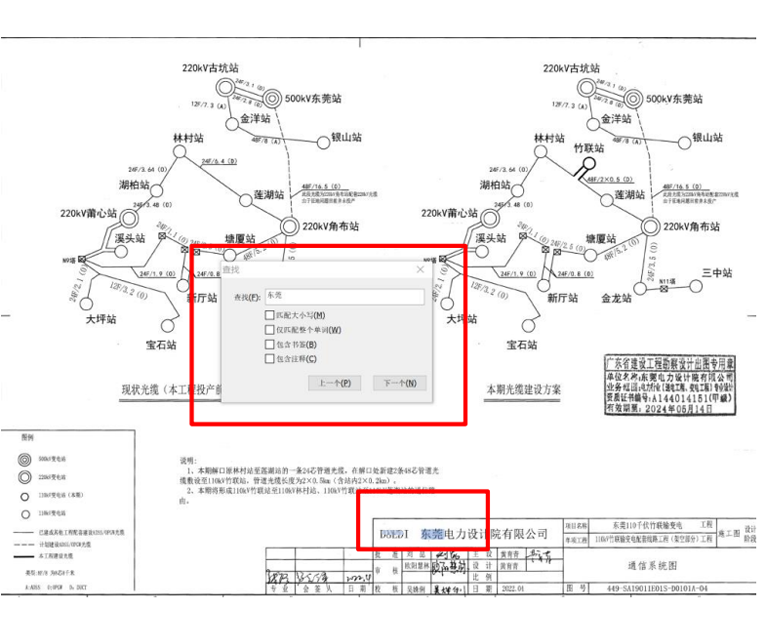

局部影像定位、检索

两幅例图中左侧为查询小图,右侧为检索库大图,上述两图分别所示小图与大图匹配相似度差异,即绿色连线表示匹配局部关键点应用场景:1、图纸影像关联性检索;2、图纸快速定位;3、图纸相似度对比。